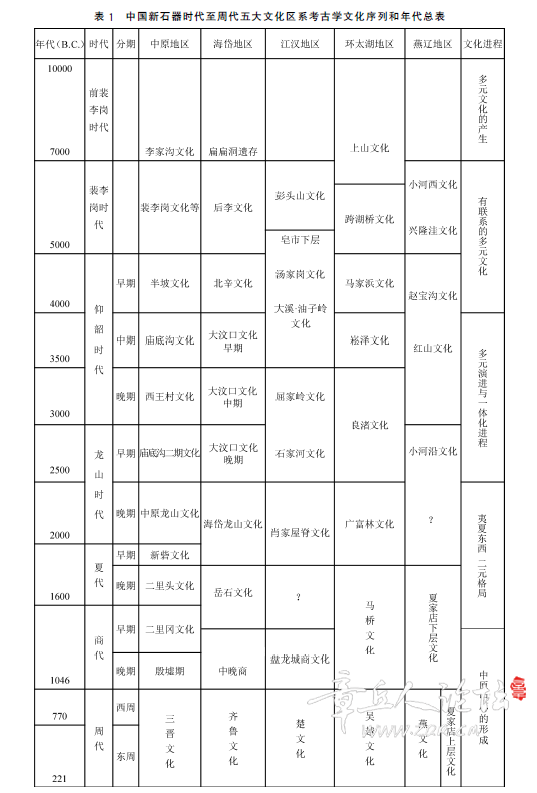

先说结论:1920-1930年代中国考古学的初期,依据当时的考古发现,提出了仰韶、龙山东西二元格局的学术观点,与1930年代傅斯年先生根据古史传说提出的“夷夏东西说”相呼应。此后越来越多的考古发现表明仰韶较早、龙山较晚,两者在中原地区具有内在的传承关系,流行20余年的仰韶、龙山东西二元格局的主流观点退出了历史舞台。经过数十年的发掘和研究,中国考古学逐渐建立起新石器和早期青铜时代的时空框架,总结出以中原、海岱、江汉、环太湖和燕辽等五大文化区系为主干的多元一体的文化结构。这一长时段的文化演进过程,自早至晚可以分为若干个历史发展阶段,如多元文化的起源和相互影响、多元演进和一体化进程、夷夏东西、中原中心的确立等(怎么理论解释我国史前文化的演化过程,到了1980年代,有三位大佬提出解释,包括苏秉琦的漫天星斗到月明星稀、严文明的重瓣花朵、张光直的相互作用圈理论),最终汇集和形成政治、经济、军事和文化高度统一的秦汉帝国。 也就是说夷夏东西说,不全对,也不全错。夷夏东西说单独作为从多元到一统的重要过渡阶段,是正确的。

我们借着从多元到一统的过程,也正好梳理一下第一个朝代夏的出现。大体上是燕辽(红山文化)、环太湖(良渚文化)和江汉(屈家岭和石家河文化)三大文化区的相继衰落,而中原和海岱地区异军突起,跟其他文化互相竞争、互相借鉴,孵化出了夏文明(河南洛阳盆地的二里头)!

中华人民共和国成立之后,随着田野考古规模的扩大和新发现的遗址成倍增多,黄河和长江中游等偏西部地区不断地发现以黑陶和灰陶为主的遗存,而东部地区也发现有以红陶为主并出土彩陶的遗址。开始时,人们仍然秉持着仰韶、龙山东西二元格局的认识思路,按照过去传统的命名方式加以处理,甚至出现给考古学文化加前后缀,即前面加省名或在遗址后面加期别的命名方法。前者如河南龙山文化、陕西龙山文化、山西龙山文化等,后者如后冈二期文化、王湾三期文化、客省庄二期文化等。1956年和1957年,配合三门峡水库的修建而开展的河南陕县庙底沟遗址的大规模发掘,发现了由仰韶文化向龙山文化发展过渡的庙底沟二期文化。从而在黄河中游地区初步建立起一个新石器文化的发展序列,即“仰韶文化庙底沟二期文化河南龙山文化”,进而厘清了仰韶文化与当地龙山文化的相对年代关系,解决了仰韶文化的发展去向问题。1959年,山东泰安大汶口墓地的发掘,确立了一支全新的考古学文化———大汶口文化,随后通过西夏侯遗址的发掘在东方地区解决了龙山文化的来源问题。至此,仰韶和龙山文化东西二元对立的格局才被彻底打破,主导中国史前考古20多年的认识模式退出了历史舞台。此后,中国考古学进入了以年代学为中心的建构考古学文化时空格局和文化发展谱系的新阶段。 1981年,苏秉琦先生总结当时已有的考古发现,提出中国新石器时代和早期青铜时代考古学文化的“区、系、类型”问题,把中国主要地区的考古学文化划分为六个大区,每个地区内部的文化都有一个产生和发展的过程。其划定的六个地区分别是:

1,陕豫晋邻境地区;

2,山东及邻省一部分地区;

3,湖北和邻近地区;

4,长江下游地区;

5,以鄱阳湖—珠江三角洲为中轴的南方地区;

6,以长城地带为重心的北方地区。 稍后,严文明先生在把中国史前文化划分为北、中、南三个经济文化区和早期、晚期和铜石并用

时期三大期的基础上,综合考察各地区考古学文化的特征,认为存在许多较小的具有相对稳定性的

文化区,并常常可以与古史传说中各部落集团的活动区相联系。这样的民族文化区有六个,即中原

文化区、山东文化区、长江中游区、江浙文化区、燕辽文化区和甘青文化区。周边的五个文化区像花瓣一样围绕着中原文化区这个花心,而五个文化区的外围还存在着若干个不同规模的文化区,或称为第三层花瓣,这些文化区之间存在着不同程度的文化交流和联系。中国新石器文化的这一分布模式被称为“重瓣花朵”理论。 美国哈佛大学的华裔学者张光直先生则从另外的角度提出了同一个问题。他把整个中国新石器时代划分为三个大的发展阶段,即公元前7000 前6000 年、公元前5000 年和公元前4000前3000/2000年。第一个阶段,不同地区之间各自存在着互相分立的考古学文化,因为相互之间没有多少实际性的文化联系,所以他认为“实在没有什么特别的理由把这几处文化放在一起来讨论”。到后两个阶段,随着区域文化的发展,各地的情况发生了很大变化,特别是最后一个阶段,即从公元前4000年前后开始,一个“持续一千多年的有力的程序的开始”,从而使各个地区的不同文化之间彼此密切地联系起来,表现在考古学上的共同文化因素把它们带进一个更大的文化交流网之中,形成一个新石器文化相互作用圈。这就是“相互作用圈理论”。

总结和概括中国百年来的考古学实践和研究成果,并考虑到各文化区内部考古学文化的不平衡性,即区域文化自身发展的不平衡性和田野考古工作开展的不平衡性,可以将中国新石器和早期青铜时代考古学文化的区系,归纳和总结为三个不同的层级,可以用“5+3+N”的模式来表示。即距今万年以来考古学文化时空架构和发展序列较为完整的区系有五个地区,是为第一层级(可以这么理解:这一地区一万年来文化连续发展,文化发展轨迹清晰可查);距今五六千年以来考古学文化序列较为完整的区系有三个,是为第二层级;新石器文化和早期青铜文化的发展序列尚未建立起来,只有不成系列的考古发现,这样的区域有许多,目前所知至少在10个以上,是为第三层级。

第一个层级主要有中原地区、海岱地区、江汉地区、环太湖地区和燕辽地区等五个大的文化区。 第二个层级主要有黄河上游的甘青地区、长江上游的川渝地区和陕晋蒙交界地区等三个亚文

化区。

第三个层级包括的区域较多,主要是以上地区的外围和更为边远的地区。

由以上分类表述可以比较清楚地看出,中国新石器文化的产生和早期发展是多元的,长时期繁衍生息在东亚地区广袤的土地上。这也是中华古代文化和中华民族多元一体理论的基础。整体来看,中华大地远古文化的发展经历了一个多元演进并最终走向一统的漫长过程,前后经历了几个大的发展阶段,即: 1.分散的多元文化时期,相当于前裴李岗时代(或新石器时代早期,距今约9000年)。这一时期由于各地区的人口稀少和地域上的间隔,南方和北方的各个区域之间在文化上缺少联系,基本上是各自独立发展和演进的阶段。 2.相互联系的多元文化时期,即裴李岗时代和仰韶时代早期(或新石器时代中期和晚期前段,距今9000-6000年前后)。这一阶段,随着社会生产力和农业经济的发展,各主要地区开始出现初具规模的考古学文化。这些文化区之间在分布上已经相互连接,各大区域之间的文化交流不断增多,相互之间的文化联系逐渐加强,在宏观上属于多元演进的阶段。 3.多元演进和一体化进程时期,即仰韶时代中晚期和龙山时代早期(或新石器时代晚期后段和新石器时代末期前段,距今6000 4500年之间)。这一阶段的五大区系,中原、燕辽、环太湖、海岱和江汉文化区,各自先后实现了社会经济和文化的跨越式发展,各领风骚数百年,在不同的领域和方面引领着中国新石器文化的快速发展和走向繁荣。后期,经历了跌宕起伏的高潮和低潮之后(燕辽对应的红山文化、环台湖对应的良渚文化、江汉对应屈家岭和石家河文化先后没落),由共同繁荣的多元演进逐渐向夷夏东西的二元格局发展和演变。 4.夷夏东西二元格局占据主导地位的时期,即龙山时代晚期至二里冈下层时期(或新石器时代末期后段至青铜时代早期,距今4500 3500年之间)。随着部分区域文化发展达到高峰之后的衰落和消退,凸现了西部中原龙山文化和东方海岱龙山文化的存在价值。东西方文化在中国早期历史舞台上对峙和交融长达近千年之久,形成所谓“夷夏东西”的二元格局,最终走向了以中原为中心的历史时期(这个时间点正好对应夏朝的出现,地点就是位于中原中心的二里头)。 5.以商周王国所在的中原地区为中心的多元文化时期,也是向大一统的秦汉帝国的过渡阶段,经历了中晚商和两周时期(距今3500 2200年之间)。 6.秦汉帝国大一统时期。公元前221年,秦始皇统一中国,结束了东周列国以来长时期分裂和战争频发的历史。到汉武帝时期,政治上的统一和文化上的趋同,使中国历史进入了一个大一统的帝国时期。

分析以上中国早期文化和文明的发展及其演进过程,比较重要的是相当于中华文明起源、形成和早期发展的第二、三、四阶段。第二阶段基本确立了各大区系的空间位置和赖以生存、发展的物质基础,如南方的稻作农业,北方的旱作农业等;第三阶段各大区系全面发展,极大地增强了中华远古文化的整体实力,为进一步的发展和文明社会的形成奠定了物质和文化基础。而第四阶段则把发展的核心格局由多元缩小为二元,在东西方地区文化的竞争中由中原地区胜出,并得到快速成长,传统上认识的中原文化区这一中国上古历史上的政治、经济、军事和文化中心最终形成。

本帖最后由 大福咕咕 于 2025-1-18 21:04 编辑 |

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()