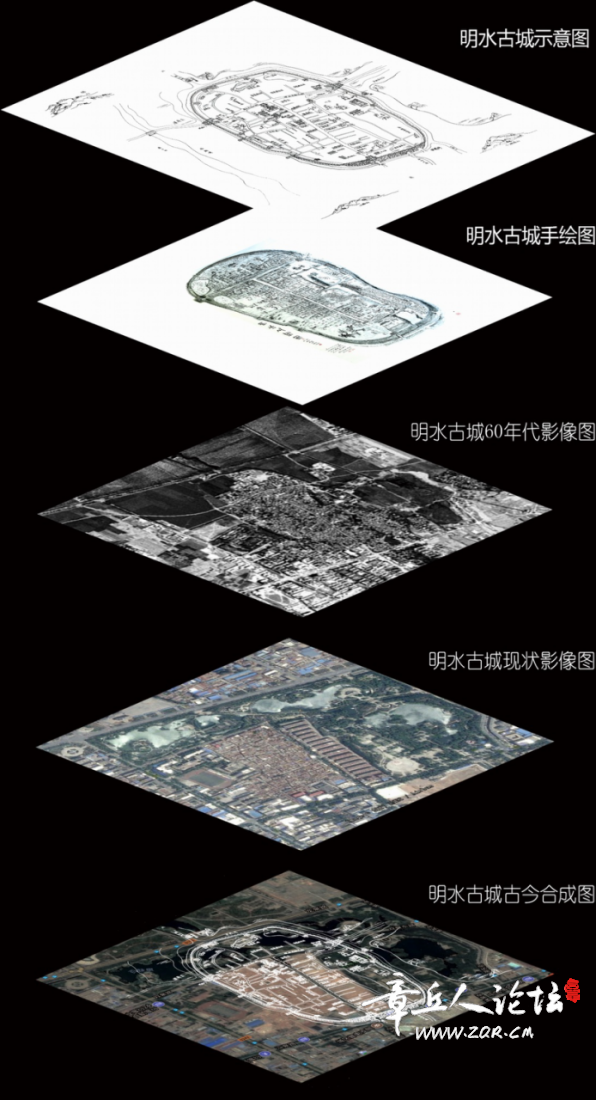

明水,因山明水秀而得名,山水形胜之地,素有“小泉城”之誉。明水古城,始建于唐朝,贞观年间设西泉镇;宋元时,为章丘四大名镇之一,其治所城池就在现在的古城位置,已有千余年历史。

明水古城复原示意图

明水古城航拍图

明水古城(叠加图)

城南,《三齐记》记载“章丘曲逆之山”“脉接长城岭,接岱宗,至胡山,逶迤山峦,周延曲折数十里,宛似巨龙盘绕”。即自胡山,向东北延绵山脉,有胡山、小胡山、大尖山、小尖山、贺套山、小峨嵋山,下有百脉泉水系。西北山脉有小胡山、龙盘山、乐盘山、双山、杨埠陵(即今杨埠岭)、西山,下有净明泉(眼明泉)水系,也称“十二芹沟”之水。两大水系,东西绕城,北折汇于(三点水+盲)河,即绣江河。绣江河,出百脉水,绕城从东折而西北;十二芹沟,源出净明泉诸水,从城西北汇入绣江河。明清时,绣江河上游的水磨规模宏大,远近有名。

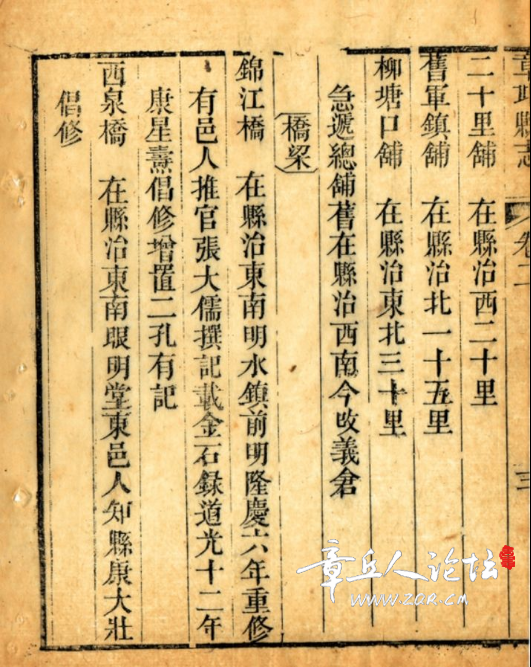

清代《章丘县志》记载的明水古城锦江桥、西泉桥等

绣江河之上游

明水地处泰沂山脉与平原接合部,处在“青齐之喉襟,泰莱之要冲”的“济左走廊”上,控青齐之咽喉,扼南北之通道,自古为军事要地。是西达济南,东到滨海,北通京都的齐鲁中部之要冲。五代后周时,曾设镇遏使(军事派驻机构)于此。金代,为章丘四大重镇之一,曾在镇东马棚山下置明水驿(俗称千家店),以利交通、军事之便。近代,随着胶济铁路开通,其区位优势彰显,城区迅速扩大。

一、名始于五代,宋金时为重镇“明水”一词最早见于《旧五代史》(即《五代史》,也称《梁唐晋汉周书》,由宋太祖诏令编纂的史书。薛居正监修):“开运元年,三月癸酉朔,契丹主领兵十余万来战。时契丹伪弃元城寨已旬日矣,伏精骑于顿丘故城,以待王师。--------赵延寿、赵延昭以数万骑出王师之西,契丹主自拥精骑出王师之东,两军接战,交相胜负。--------乙亥,契丹主帐内小校窃其主所乘马来奔,云:‘契丹已传木书,收军北去。’-------齐州奏,青州贼军寇明水镇。”意思是说:开运元年(944年,开运,后晋皇帝石重贵的年号)三月一日,契丹国主(耶律德光)率兵十几万前来挑战。当时契丹假装抛弃元城寨已有十来天,埋伏精锐骑兵在顿丘故城(今历城区顿丘村一带),来等待少帝(石重贵)军队。契丹前锋将领赵延寿、赵延昭率领几万骑兵出击晋军的西面,契丹国主亲自带领精锐骑兵出击晋军的东面,两军交战,互有胜负。--------三日,契丹国主的帐内小校偷了他的主人的乘马前来投奔,并说:“契丹已经传下木简书信,收兵北回。”齐州奏告,青州贼军(当指降将、后晋平卢节度使杨光远军队)侵占了明水镇。“明水兵民自保,自备兵械,结为‘乡社兵’,奋力抗击”(《山东通史》,隋唐五代卷)。后“辽帝北归,所过焚掠民物殆尽”(《旧五代史》)。这就是山东历史上著名的“后晋平定平卢镇”战役。“青州贼军寇明水镇”只是其中战役的一个重要环节。(注:章丘一些志书写成“青州贼寇明水镇”,多引用不全,甚或谬误,寇:侵犯之意)。

作为镇名,源自何时?《中国古今地名大辞典》注:“明水镇在章丘南二十余里,金时旧镇也。”笔者以为:在五代十国时期,就有明水镇称谓,设镇应当在宋金之前。到了宋金时,已是有名的重镇。即使以(后晋)开运元年(944年)计算,明水设镇也已有1078年了,千年重镇当之无愧。

二、行政沿革,曾为章丘县政府驻地到了明清,明水属东锦乡。民国时属章丘县第七区。1946年建明水区。1950年9月改为第八区。1958年3月撤区建明水乡。1958年8月,章丘县政府由章丘城(绣惠)迁驻明水。1958年9月实行“政社合一”体制,明水乡改为明水公社。1983年1月,撤明水公社,改建明水镇和绣江公社。1984年2月28日,废“政社合一”体制,绣江公社与明水镇合并,成立明水镇。1985年9月,撤区建乡,改区镇并行为乡镇,2001年11月改为明水街道办事处。

三、城有七门,建成于清咸、同时期作为城池,如前所述,在五代时期就有城池。宋金元时期已成为重镇。明清逐渐修建,特别是到了清朝咸、同时期,为防御捻军,进行了大规模的修缮,形成了比较完备的防御城墙。近代,明水古城又经过几次大的战役,逐渐毁坏。1958 年8月,县城从绣惠迁至明水,随着人口增加,城市扩建,城墙逐渐消失。

明水古城西门一角

明水古城(西门)

明水古城有7门,除了东西南北4个大门外,还有3个小门。 南门:现邮电局北,明水大街入口稍北。 北门:百脉泉公园北门偏西,原红庙巷北头。 东门:李清照故居北面,原锦江桥西。一般称之为大东门。 西门:原四中东墙外,稍北。一般称之为大西门。 东南门:在百脉泉广场东南。也叫小南门、鱼池门,因该门城内有大的鱼池。 西南门:在大西门南,原仁义巷西头。下有桥,过桥可出城。 小北门:在原李家花园北,长川沟之水汇合百脉水,流过小北门入绣江河。 明水,历来为县、区、公署、乡、公社和镇(街道)政府的驻地。

明水古城沙盘

作者:

翟伯成,章丘区政协副秘书长

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()