|

解放后,章丘最早迁徙的村庄叫太平庄。

太平庄,位于胡山半山腰,俗称“绝壁胡山太平悬”。一个村庄为何选址半山腰?这要从青州李秉帅避荒胡山南麓说起。 从胡山南马家峪村东头上路,要翻过海拔400多米的白马岭山头(也叫“二起山”),沿着山脊往东北,胡峰山腰下就是海拔605米的太平庄遗址。

山顶看太平庄全貌

白马岭

一路悬崖绝壁

一、青州李秉帅避荒胡山南

乾隆廿四年(公元1759年),意气风发的乾隆皇帝擒杀大小和卓平定西北回疆,统一了天山南路。

这一年,在鲁中的章丘胡山南坡,一个逃荒至此的青年农民倾出十五年来辛苦积蓄,买下了半山腰上一片土地。

这个来自青州益都卧铺庄的逃荒农民叫李秉帅。带着妻子周氏和孩子,在春天里开始耕耘自己的梦想,为子孙开创一份沉甸甸的家业。此事至今已有260多年了。

可以想象,260年之前年轻的李秉帅挈妇将雏担着全部家当在满山荒草、倾斜的土坡和蚊虫野兽出没的山腰,开始了整整四十三年的辛勤耕耘,是多么艰难。他按照自己的理想为这个方舟起名——太平庄。

冬天的太平庄

如今,这些故事,已经都埋在一块嘉庆七年(1802年)建立的石碑后面;一棵苍虬的柏树旁,是这个村庄的起点和终点。 “旅居青州府益都县卧铺庄,自乾隆八年避荒来此章邱县东南乡。十五余年,流离转息,无恒安处,至廿四年间方卜居于明三里胡山前,独立创造,自立烟户,为太平庄。”

——嘉庆七年《李秉帅墓碑》

烟户一词出自《清会典·户部·尚书侍郎职掌五》:“正天下之户籍,凡各省诸色人户,有司察其数而岁报于部,曰烟户”。

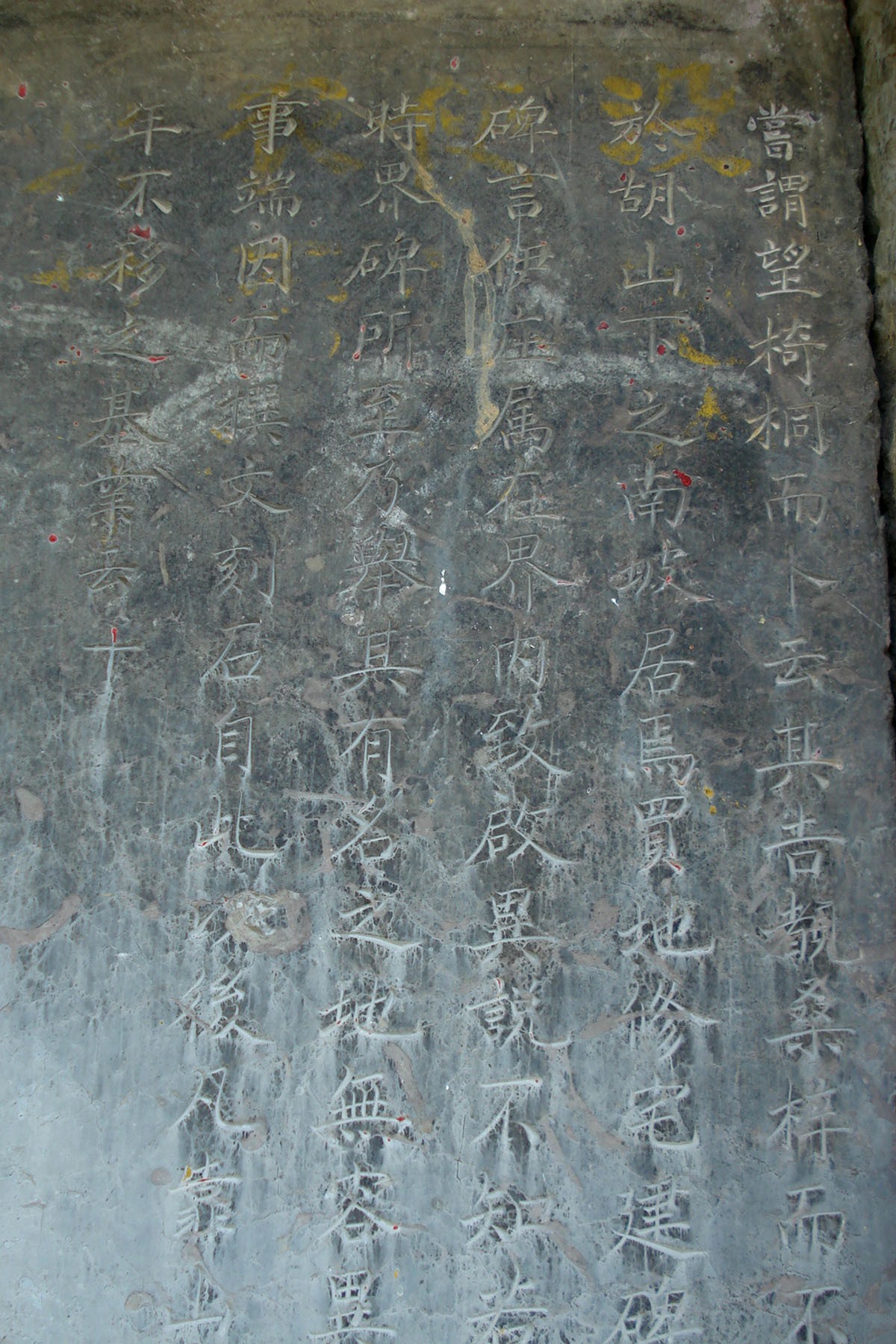

二、八庄契约碑

进村的西南路,两边有堆砌整齐的石护栏,石板上还有錾出的防滑横道。接近崖头的石刻“白马岭”。崖边的勒石,字迹漫灭,是完全根据石头的表面雕刻的,转过最后一道弯,已然到了郁葱依旧的村头。外面看去十分隐蔽,身在村中,风都被挡在林外。村口有朝阳的贮水池。村内茅檐土墙,青石板小巷。嵌在墙壁中的石碑,记录村子之由来,对周围山林地的所有权,以及周围白泉庄、横沟庄、马家峪、张家庄、栗家峪、亮甲坡、李家庄、朱家峪八个村庄对此地的认可。该碑立于光绪十五年(1889年),据史料记载,当时山顶的道观占用了太平庄耕地和林地,屡生纠纷,太平庄找官府及周围的八个村庄,契立此碑,之后道观也就不再占用太平庄属地了。

掩映在茂林之中

八庄契约碑

契约碑局部

三、关帝庙、土地庙、古井和李氏祖茔

中国乡村往往都建有关帝庙和土地庙,太平村也不例外。土地保丰收、关帝保太平,村西的这个关帝庙上有“神勇大帝”字样,庙不大,神不小。另有土地庙一座,庙门有石楹联曰:“土厚能育物,地德可配天”。上下联字隐“土地”二字,横批为:“一方保障”,落款为:“光绪十三年正月十五日”重修。

关帝庙

关帝庙局部

土地庙

据史料记载,太平庄村民在1949年以后,是当时极罕见的经济未纳入人民公社体系的个例,一直实行““分户耕种”,“包产到户”,这一点曾惹得周围其他村落群众极为艳羡。

村东有几口水井,虽被树枝遮盖,丢个小石头进去,很快传来水花激荡的声音。村西绝壁下有圣水泉,但路途艰难。几乎每个院子了都有石磨,还有类似这样的大型石磨盘。太平村最多时候,也就是9户人家。

太平庄的房屋明显沿着崖上的南北平地方向分成上下三层,最下一层西北角的一套房子背风迎阳,面积最大,房间最多,保存也较完整。这应该是太平村的祖宅,祖屋的屋门也是开在中国传统堪舆说法中的巽位,东南方向。不过在这个山村,屋门的朝向更多的考虑背风原因。村中有个影壁很有意思,既是隔开内外的空间的格挡,在正中开出的门洞应该是为后面牲畜便于进出,山民的传统建筑文化中还充满实用主义精神。真是“不管做影壁还是圈门,好用才是硬道理”。

眺望胡山

现村已成废墟

石磨

池塘

绝壁下圣水泉

柏树长在石缝间

村东南是太平庄李氏的祖茔。太平庄创始人李秉帅的墓地就在最粗大的柏树下面。上面记载着他身世和创建太平村的历史。李秉帅在这里生活了四十余个年头,嘉庆七年(1802年)去世,与妻周氏合葬于此。

密林处为李氏祖茔

道士碑

四、走出大山

1980年秋,济南市政府对缺少水源难以通路通电的山村村民实行外迁政策,太平村也是那个时期开始动迁的,当时是投亲靠友本着分散安置的原则进行,周边的朱家峪、李家峪等村庄都曾接受太平庄民。

那个新搬去的村子,也叫太平村。已经废弃十余年的太平村,所有村民都搬到官庄南公路边上的新村,所有能带走的东西都带走了,包括所有的门板。

落鹰石

村一角

中央池塘

(文/图:翟伯成:章丘区政协副秘书长)

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()